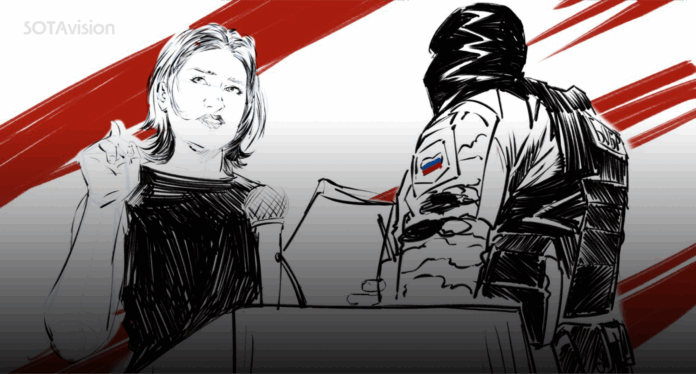

Фрагменты письма из заключения 19-летней Даши Козыревой, осужденной за стихи украинского поэта Тараса Шевченко — специально для SOTAvision.

Автор: Вероника Орлова

Петербургскую активистку Дашу Козыреву начали преследовать почти с самым началом войны, весной 2022 года, когда ей было всего 17 лет.

Тогда девушка написала на городской инсталляции, посвященной «побратимству» Санкт-Петербурга и оккупированного Мариуполя, фразу «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды», а также опубликовала антивоенный пост в соцсети. Против нее составили административный протокол о «дискредитации» российской армии.

В январе прошлого года Дашу из-за антивоенной позиции отчислили из СПбГУ, а 24 февраля задержали уже по уголовному делу о «повторной дискредитации» — из-за наклеенного на памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко плаката с отрывком его стихотворения «Завещание» (в русском переводе — «Схороните и вставайте, цепи разорвите, злою вражескою кровью волю окропите»).

Почти год Даша провела под стражей. В декабре 2024-го ее дело вернули в прокуратуру, а саму активистку отпустили под запрет определенных действий. Но ненадолго: 18 апреля текущего года Козыреву приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии.

Мы отправили Даше в петербургское СИЗО №5 «Арсеналка» письмо с вопросами о ее самочувствии и условиях, в которых ее содержат — а в ответ получили целый литературный рассказ о том, от чего она плакала на свободе, смеется в заключении, и в целом — о ее категорической неспособности жить молча. Публикуем самые важные и интересные, на наш взгляд, фрагменты.

О своем характере

Мне всегда было трудно рассказывать о себе, как о личности. Помню, на психологической экспертизе меня спрашивают: «Ваши основные черты характера?». Я выдавила из себя: «э-э-э… добрая… веселая…общительная…». В общем, спортсменка, комсомолка и красавица, ни дать ни взять. На самом деле, моя эмоциональная система — настоящая пороховая бочка. Малейшего повода достаточно, чтобы радость и веселье сменились грустью и тоской. Или чтобы я взорвалась от гнева.

О чувствах от начала войны

Ощущение ужаса, несправедливости и боли. Я отчаянно хотела хоть что-то сделать. Ситуация усугублялась тем, что я, как типичный представитель моего поколения, все время проводила с телефоном, а непрерывное чтение новостей не добавляло здоровья психике. Помню характерный эпизод: мне попалось украинское исполнение гимна народовольцев. И я моментально разрыдалась. Дослушать это я, кажется, так и не смогла…

О любимом месте в автозаке

Один из моих любимых способов отвести душу: сесть в случайный автобус, троллейбус, трамвай, маршрутку — и поехать в новом, пока неизвестном направлении. Я так и полюбила Петербург, осознала его как целостный организм, пусть состоящий из таких непохожих друг на друга компонентов. Я просто садилась, включала музыку — и смотрела в окно.

Всегда стараюсь сесть у окна, даже в автозаке… А второй любимый способ – часами лежать в ванне. Я там и читала, и ела, и спала иногда… Один минус – курить я там не могла.

О приезде домой после года в СИЗО

Сразу хочу предостеречь всех, у кого будут подобные чаяния: выход на волю ни разу не похож, как я ожидала, на возвращение в рай. Все твои горести, весь травмирующий опыт, останутся с тобой. На восстановление уйдет не неделя и не месяц, к сожалению.

Первые дни я и вовсе как будто ничего не чувствовала, за исключением редких проблесков. Большая часть вещей, которые меня радовали когда-то, вызывали лишь тупое равнодушие и бесцельную попытку вспомнить былые эмоции. Позже пришло новое чувство: да, этот мир полон красот, но они не для меня. Это больше не мой мир, меня в нем нет! Как-то я поехала на публичное мероприятие, что-то типа лекции. Вышла оттуда — и пробило: я чужая на этом «празднике жизни». Проплакала всю дорогу от метро до дома, потом на груди у мамы…

Еще я запомнила ощущения, когда вечером 7 февраля, только войдя домой, бухнулась на свою кровать. Я вдруг поняла, насколько она невероятно мягкая и теплая. А рядом стол у подоконника — можно сидеть и курить в окошко. Примерно это и превратилось в территорию моего крохотного мира. И, конечно, мама. Я часто просила ее: «Посиди со мной, пока я курю, пожалуйста!». Постепенно мое состояние, конечно, приходило в норму. Антидепрессанты — великая вещь! Но самое главное — я бы не справилась без заботы родителей. Без теплых объятий мамы, без душевных разговоров с папой. Они стали для меня невероятной опорой. Самые лучшие родители! Я их очень сильно люблю.

О дне приговора

Благодарна судье уже за то, что он между прениями и последним словом разрешил мне перерыв. Не знаю, что было бы со мной, если бы я тогда не покурила! Перекур сделал свое дело, тревога немного отошла, в зал я поднялась, полная решимости: пора глаголом жечь сердца людей. Недавно я переслушивала аудиопротокол того заседания — я почти кричала, выложилась на все сто! Когда снова спустилась на улицу, настроение мое оставалось приподнятым. Мне, вообще-то, шесть лет запросили, но были силы, чтобы пока об этом не думать. А потом мы пошли в «Теремок» — с мамой и замечательной девушкой, которая очень помогает Анечке Архиповой [фигурантка дела движения «Весна», находящаяся сейчас в СИЗО вместе с Козыревой — прим.]. Стало понятно, что это моя последняя вольная трапеза. До этого мне вполне удавалось не концентрироваться на плохом, но тут все-таки стало немного не по себе.

Помню, что очень долго пыталась запихнуть в себя блины. Очень странное чувство возникло при взгляде в окно на волю: вроде бы обычная жизнь, но это уже называется «воля» … Еще накануне мы с мамой решили, что если вдруг я с приговора ухожу домой, то мы делаем большую уборку. А с девушкой, которая Ане Архиповой помогает, забились, если меня отпустят, выпить пива. В тот момент мне хотелось и того, и другого. Хотя хотеть убираться, вообще-то, несвойственно для меня… А когда мы вновь подходили к суду, мне стало нехорошо.

Возле здания стояли люди, но общаться с ними мне уже не хотелось. Правда случился один эпизод: журналистки заметили, что у меня с губ отлетела моя бордовая помада, а с собой я, к сожалению, ее не взяла. Одна из журналисток дала мне свою (правда, не бордовую), и я начала краситься. Но она сказала, что я неправильно крашу губы – и начала красить мне их сама. Очень мило!

Вскоре состоялся разговор с адвокатом – весьма пессимистичный, надо сказать. Потом нас с мамой пустили в зал. Рада, что так получилось – мне надо было, не контактируя больше ни с кем, побыть рядом с ней. Мы обнимались и ждали судью.

Мама успокаивала меня, а потом заплакала, и я уже успокаивала ее. Сколько минут прошло? Двадцать? Тридцать? Они были очень долгими. А потом началось заседание…

Слушая приговор, я держала маму за пальчик, как в детстве. Услышав цифру «два», сжала его: «вроде все не так плохо…». Не помню, улыбалась ли я до того, как судья дочитал приговор до конца (во всяком случае, мне надо было держать лицо), но после я точно обрадовалась, по-настоящему, искренне. Я первая девочка, которая получила за стишок чуть меньше тройки! Из минусов — пива, стало быть, выпить не удалось.

О возвращении в камеру

Меня не сразу повезли в СИЗО — три дня я провела в Петроградском изоляторе временного содержания. Зайдя в камеру и расстелившись, рухнула без сил. Перед сном полистала брошюру, которую захватила с книжной полки ИВС — какая-то бесталанная советчина про какого-то большевика. Окончательно обессилев, провалилась в сон. А поскольку книжка оказалась последним впечатлением за долгий день, то и снилось мне что-то дебильное. Так до переезда в СИЗО я, в основном, и спала, благо возможность была.

Еще успела познакомиться с очень доброй медсестрой, которую одна «многоходка» [на жаргоне — человек, не первый раз отбывающий арест или заключение, — прим.] называла Звездочкой. На прощание она подарила мне грейпфрутовый сок. А я его не пью! Но, поскольку это был подарок от Звездочки — выпила через силу…

Возвращаясь в СИЗО, я очень переживала, что меня отправят в какую-то другую камеру, не к моим политическим. Но переживала напрасно! Когда меня подняли со «сборки» [отделение в изоляторе, в котором подсудимые и осужденные ожидают дальнейшего распределения — прим.], я увидела коридор, забитый баулами: моих бывших-будущих сокамерниц переводили в камеру побольше, чтобы я к ним влезла. В итоге это был счастливый вечер. Мы очень долго обнимались с Анечкой [Архиповой — прим.]. Засыпала я с невероятно парадоксальным чувством: будто я дома.

Помню, на второй день пришел сотрудник СИЗО, открыл дверь, а я ему такая радостно: «Доброе утро!». Даже телеканал «Муз-ТВ» показался мне каким-то родным. «Теперь ты понимаешь, что чувствуют многоходы», — сказала мне Аня.

О тюремном «твиттере»

Конечно, ближе всего в камере общаюсь с Анечкой. Я во всех письмах пишу, что она солнышко, потому что она… солнышко! Наше священное с Аней место в камере — туалет.

Мы ходим туда курить. Между собой мы его называем «твиттерная». В «твиттерной» обсуждаются сплетни (да, мы любим сплетни!) и все последние новости. Как-то раз за одну сигарету мы придумали план мирного меморандума, полностью разрешив российско-украинский кризис (с устранением первопричин). Мы там шутим очень тупые шутки — и ржем!

А еще я в камере люблю Галину — это пожилая женщина, невероятно добрая, просто божий одуванчик. Нам всем, конечно, не место в тюрьме — но ей совсем, совсем не место.

О целебных свойствах смеха

Лучший способ справиться с однообразием тюремных дней — как можно больше шутить, вспоминать мемы, превращать самую нелепую ерунду в повод для веселья. Сегодня мы полдня ржали над русско-английским словарем с транскрипциями. Знаете, что такое «Ё:КУЭЙК»? Землетрясение! Мы чуть не померли со смеха… А еще я пишу стихи — не слишком регулярно, но все же получается что-то красивое:

В слепом углу пустого зала,

Мы пьем, и льем, и пьем до дна.

Война три года нас терзала,

Как невиновная вина

Давай за нас: не гнули спину!

От стука звон, как звуки лир…

Наш первый тост — за Украину,

Последний тост — всегда за мир.

О том, изменила бы что-нибудь в своей жизни, будь возможность вернуться назад

Вопрос в том, что это значит — вернуть все назад. Вернуть Россию 2013-го года, попасть в ту чудесную реальность, где нет и не было этой проклятой войны? Конечно, да. Как говорит один сотрудник СИЗО — «категорически да».

А если речь о том, чтобы самой вернуться в 24 февраля прошлого года и раз и навсегда замолчать ради учебы, карьеры и так далее, то ни в коем случае. Моя неспособность покорно молчать — одно из главных моих достоинств, которое я ни на что не променяю. Отказаться от этого — значит отказаться от себя.

Да, непосредственно 24 февраля я могла бы послушаться полицейских и отойти от памятника, не акцентировать внимание на дате, не выпендриваться в отделе — да просто банально проспать весь тот день, благо всю ночь накануне я тусовалась. Но я все равно не заткнулась бы — и, может быть, однажды наговорила бы на нечто похуже, чем сравнительно легкая «дискредитация». Может, судьба меня так сберегла… К тому же, мне удалось сесть за своего любимого поэта — а это, безусловно, красиво.

Об ожиданиях от предстоящей апелляции

Мой годичный тюремный опыт научил меня тому, что апелляции удовлетворяют крайне редко. Кажется, единственное, на что я могу рассчитывать, хотя бы теоретически — это на изменение дополнительного наказания, которое будет действовать еще два с половиной года после моего «звонка» [конца срока — прим]. У меня в приговоре написано: «…с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в Интернете». Получается, мне нельзя будет даже под фотографией милого котика написать, что он лапочка!

Вот хочется надеяться, что «лишение права» на что-нибудь заменят. Например, на запрет администрировать сайты — это частая практика… А еще мы забились с Анечкой Архиповой, что на апелляцию я пойду в тапках-рыбах. Подчеркиваю — в ее тапках-рыбах!

О том, что сделает первым делом, когда вновь окажется на свободе

Пока сложно представить, как тюрьма отразится на моей личности. Помня свой предыдущий выход на волю, не буду загадывать. Сейчас мне хорошо: я шучу шутки, пью антидепрессанты. Но откуда мне знать, куда поедет моя нестабильная крыша через полгода в лагере?

Только одно знаю наверняка: когда выйду из тюрьмы, первым делом крепко-крепко обниму маму, брошусь на шею к папе, и выпью за мир — к тому времени наступивший, или по-прежнему желаемый.