24 июня депутаты Госсобрания Республики Алтай (по-местному — Эл Курултай) поддержали инициативу губернатора Андрея Турчака об упразднении сельсоветов и переходе на «одноуровневую систему самоуправления». Вместо сельсоветов появятся территориальные подразделения укрупненных муниципальных округов. Чиновники называют это «оптимизацией», но местные жители настаивают — реформу проводят для захвата и продажи земельных ресурсов крупному бизнесу.

За три дня до голосования по проекту на митинг протеста в Горно-Алтайске вышли более четырех тысяч человек. Небывалый масштаб не только для города (все население которого чуть больше шестидесяти тысяч), но и для нынешней России в целом. А закон все равно приняли.

Корреспондентка SOTAvision поехала в республику, чтобы выяснить, что думают о происходящем ее жители — от Горно-Алтайска до отдаленных сел.

Автор: Мирослава

«Мнение имею, но говорить его нельзя»

Спустя месяц после массовых протестов ничего не напоминает о том, что в Горно-Алтайске кипели страсти. Летняя идиллия: чистый воздух, много зелени, люди гуляют, сидят на верандах кофеен, которые тут на каждом углу. Разве что рекламные плакаты с обещаниями списать долги и предложениями поехать на войну напоминают о тяготах жизни.

Ожидая заселения в квартиру, я сижу на лавочке в самом центре города. Подсаживается пожилой мужчина. «Где вы купили такой красивый дождевик?». «Заказала по интернету. Всего за 150 рублей». Мужчина хвалит меня за практичность, но при попытке поговорить с ним о других ценах, на алтайскую землю, мрачнеет и отвечать отказывается. «А чего говорить? Мы же не знаем, как оно дальше будет…».

Простой алтаец, как выяснилось всю жизнь проработавший спортивным тренером, в этом смысле ничем не отличается от сильных мира сего. Сотрудник местной администрации, с которым я разговорилась позже, тоже уходит от болезненной темы.

— Я, как видите, на правительственной машине. Мнение имею, но говорить его нельзя.

— Может анонимно?, — предлагаю я.

— А какая разница? Не, нельзя нам.

Наконец во второй половине дня я встречаюсь с Натальей (имя изменено), другой участницей протестов, родом из Новосибирска. Несколько лет назад купила дом в Чемальском районе Алтая и теперь ежегодно проводит там лето. На машине мы едем в Чемал — живописное село в ста километрах от республиканской столицы.

Дорогой наш Алтай

Дороги между районами республики проходят через горы, каждая долина разрезана трассой. Наш путь из Горно-Алтайска проходит через самые известные туристические локации: Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад, река Катунь. Берег Катуни плотно застроен базами отдыха. Тут и фешенебельные коттеджи, и палаточные лагеря, и традиционные алтайские избы с этническими элементами и палисадниками.

По словам Натальи, в некоторых селах Чемальского района теперь живут почти одни приезжие. «Компании возводят таунхаусы, которые быстро раскупаются. Москвичей много, у них местная недвижимость особенно популярна». Попутно мой гид рассказывает о том, что в Усть-Коксинском районе из приезжих сформировались даже небольшие общины — туда еще в 2012 году съезжались туристы в ожидании конца света. В селе Аскат проживают одни художники — тоже теперь новая достопримечательность региона.

Из-за переселенцев цены на алтайскую землю выросли кратно. Согласно сайту Restate.ru, в настоящий момент средняя цена за земельную сотку в республике — 400 тыс рублей. Для большинства местных это неподъемные деньги, средняя зарплата в регионе — чуть выше 40 тыс рублей (43 970, по данным BDEX). Рост цен на землю — одна из причин недовольства местных жителей.

Иностранцев на Алтае тоже хватает. Наталья рассказывает о своей знакомой американке Саре, которая переехала в республику в 2020 году и построила дом в горном селе Узнезя. Женщина обжилась настолько, что тоже активно выступала против муниципальной реформы, участвовала в сельских сходах, и даже приезжала на митинг в Горно-Алтайск. Мы решили заехать к ней.

Из Америки — на волю

Дом Сары, небольшой, построенный из соломы и глины, расположен прям посреди гор, вдалеке от инфраструктуры и людей. Мобильная связь здесь почти не ловит.

«Я приехала в Россию из Америки еще в 90-х. Там, по моему мнению, все шло ко дну», — рассказывает Сара, поясняя, что выкупила 10 гектаров алтайской земли, чтобы жить в полном покое и на просторе. Из сожителей у нее только кошка и собака.

Сейчас Сара не работает — живет на выручку от сдачи квартиры в Москве, занимается участком. Когда деньги закончатся, планирует либо найти удаленную работу, либо заняться туризмом. «Пока денег хватает. Но мне повезло, что я приобрела этот участок шесть лет назад, когда цены были совсем другими. Сейчас я бы не смогла себе позволить купить тут землю».

О том, как обустраивает дом, Сара рассказывает с материнской любовью: вот тут планирует выровнять землю, чтобы сделать удобный подъезд к дому, а здесь посадить новые грядки. Поэтому, как все местные, опасается, что принятая реформа позволит чиновникам получить бесконтрольную власть над землей и начать продавать ее застройщикам направо-налево. Что, в конечном счете, разрушит ее счастливую жизнь.

«Придут инвесторы и все изменится, — предполагает алтайская американка. — Я просто хочу, чтобы алтайцы могли спокойно жить на своей земле».

«У них много денег? А у нас много нас!»

По дороге в Чемал мы подбираем голосовавшую на трассе школьницу. Обычное дело для Алтая — «Яндекс Такси» тут не ездит. Девочке надо из одного села в другое, она рассказывает, что волонтерит на конной ферме, сама из Бийска, но лето проводит здесь. На вопрос, где хотела бы жить в будущем, отвечает: «На Алтае, конечно. Мне нравится природа, и я бы хотела всю жизнь заниматься лошадьми».

Наконец мы приезжаем в конечную точку маршрута — это дом Светланы Кветной, хорошо известной в регионе благодаря протестной кампании по защите Каракольских озер. Во дворе вальяжно разгуливают три кота, которых муж Светланы представляет по именам, как особо важных персон. Сама хозяйка стала суетиться, приглашать в дом.

Кветная рассказывает, что сейчас собирает подписи за отставку губернатора Андрея Турчака — и искренне верит, что шансы на успех есть.

«Когда мы защищали Каракольские озера, мне тоже все говорили: “Куда ты лезешь, Светка? Там же Греф, там такие деньги!”. А я думала: “У них много денег? А у нас много нас!”».

Несколько лет назад Михаил Мишустин, Герман Греф и другие видные богатые мужи нашей страны задумали построить элитный комплекс для отдыха на территории Каракольских озер. В рамках проекта предполагалось строительство дороги на паре километрах от озер. Алтайцы выступили против. Благодаря активистам, и в том числе Светлане Кветной, проект пересмотрели, правда через пару лет дорогу все-таки отстроили. Этой весной власти нашли подрядчика, который за 1 млрд рублей отстроит новый участок дороги до Каракольских озер. Рядом расположен поселок «Седьмое небо», который также называют «дальней дачей» для богатых москвичей).

Говоря о новой муниципальной реформе, Светлана подчеркивает, что среди депутатов, принявших ее, почти нет тех жителей сел, в основном это «городские карьеристы», которым нет дела до проблем сельчан.

«Депутаты сидят там, в Курултае, и не знают, как мы тут живем, — объясняет она. — Сельсовет был единственным органом, через который алтайцы могли повлиять на принимаемые законы и свою жизнь. А теперь эту возможность отняли».

33 богатыря

Протесты в регионе начались еще весной, до муниципальной реформы. В апреле губернатор Андрей Турчак внес в Эл Курултай законопроект о поправках в Конституцию республики. Документ исключал из нее положения о целостности и неотчуждаемости территорий Алтая. То же самое пытался сделать предшественник Турчака Олег Хорохордин, но тогда законопроект отозвали после критики независимых депутатов и недовольства местных жителей. Турчаку же, в отличие Хорохордина, провести поправки удалось. На сессии 24 апреля изменения в основной закон поддержали 33 из 34 голосовавших депутатов. Таким образом положение, которое защищало регион от возможного объединения с другими субъектами, а по сути — от полной потери самостоятельности, исчезло.

«Мы тогда тоже собрали много подписей против принятия поправок, передали их перед сессией депутатам, — рассказывает Светлана. — И что? Они все равно приняли. Для нас это было плевком в лицо. После этого люди начали потихоньку выходить на улицы».

А уже в июне Турчак внес следующий пакет — об изменении системы местного самоуправления. В селе Узнезя тогда прошел сход. «Приехали чиновники, глава сельсовета, глава района, — вспоминает Светлана. — Люди задавали вопросы, но на половину из них им не отвечали. Заявили, что нас собрали просто для того, чтобы “донести информацию”. То есть, не спросить, что мы думаем, а уведомить, что все уже решено».

Тем не менее, Светлана рук не опускает. «В нашем новом волеизъявлении говорится о недоверии к главе республики Алтай, — говорит она. — Там указано требование, чтобы депутаты инициировали импичмент, отставку Турчака. Если они этого не сделают, то тогда мы будем выдвигать требование о роспуске Курултая, как утратившего доверие народа».

Наш разговор заканчивается с наступлением темноты. Светлана предлагает остаться на ночь, но на утро у меня запланирована встреча. Автобусы в этих местах ходят редко, но мне все же везет.

Как Алтай до политического кризиса довели

Утром следующего дня я встречаюсь в Горно-Алтайске с активистом Павлом Пастуховым. Он предлагает поговорить на смотровой площадке панорамного парка «Гора Туугая». «Стыдно быть в гостях и не подняться туда», — объясняет он. Но как только мы оказываемся на верхотуре начался ливень. По прогнозам «Яндекса», его не должно было быть, но, как позже объяснят мне местные, в горах прогнозы погоды не работают.

Павел предлагает вернуться в город и продолжить разговор в офисе алтайского бизнесмена и бывшего депутата Эл Курултая Сергея Кухтуекова — тоже противника муниципальной реформы. Кухтуеков рассуждает о том, что, по его мнению, было точкой отсчета политического кризиса, кульминацией которого стал самый крупный протестный митинг на городском стадионе «Спартак» 21 июня.

«Началось все еще в 2019 году, когда главой региона стал Олег Хорохордин — малоизвестный человек, не имевший поддержки среди коренного населения. Для алтайцев это стало ударом по этническому самосознанию», — говорит политик.

Ситуация, по его словам, усугубилась, когда к участию в выборах главы Алтая и в восьмой созыв Эл Курултая не допустили ни одного независимого кандидата. В итоге парламент стал фактически однопартийным, «прислугой действующей власти», как называет его Кухтуеков.

«Из 41 депутата — почти все от «Единой России, — вторит ему Пастухов [кроме «единоросов» в Эл Курултае два депутата от ЛДПР и по одному от КПРФ и «Справедливой России», — прим]. — Независимые пытались оспорить итоги, но безуспешно. Теперь парламент принимает решения даже без обсуждения». Павел считает, что часть проблем можно было бы избежать, если бы в регионе сохранили смешанную модель — там, где это нужно людям, депутаты оставались бы на местах, а где нет — переходили бы к новой системе. В пример приводит руководство Хакасии, где губернатор наложил вето на аналогичный закон о муниципальной реформе.

Следующий шаг, по мнению собеседников резко повысивший уровень недовольства людей — уже упомянутая конституционная реформа Турчака. Парламент при этом, по словам Кухтуекова, вел себя «бездумно лояльно», занимался «политическим фарсом», который стал уже очевидным для общества. «Депутаты, которые раньше рьяно поддерживали Хорохордина, теперь точно так же поддерживали Турчака. Просто хозяин сменился», — пояснил политик.

Но все это было прелюдией к главному и самому страшному для алтайцев — реальному риску потерять свою землю. Доля сельского населения в республике — 70%.

«Люди теряют землю и соответственно для большинства вопросы земельных отношений вышли на первый план, — объясняет Кухтуеков. — Финансовой возможности выкупить землю у них нет, да и закон не дает преференций для местных жителей».

Сейчас власть, считает политик, загнала себя в «цугцванг»: положение фигур на шахматной доске, при котором любое действие только ухудшает позицию. Если она обратит внимание на протесты, то покажет себя слабой в глазах федерального центра, если нет — вызовет еще большее недовольство у населения.

Я спрашиваю у своих собеседников, каков дальнейший план действий у противников реформы. Кухтуеков рассказывает, что алтайцы решили оспаривать принятие закона об отмене самоуправления через суд, и даже не исключает, что им удастся выиграть процесс — реформа противоречит Конституции.

«Этот будет наиболее предпочтительным выходом для всех, включая власти. Они смогут сохранить лицо, кивнув на суд — мол, мы не под воздействием народным масс закон отменяем, а по решению независимого института».

«Не хочется быть рабами»

До села Онгудай, через которое проходит знаменитый по советским фильмам и песням Чуйский тракт, я еду с попутчиками, которых нашла через сервис BlaBlaCar. Водителя зовут Алексей, родился и вырос в Горно-Алтайске, зарабатывает на туристах, которых, по его словам, много и зимой. Как и везде в России, шоферы в Алтае обладают железной хваткой: я и не заметила, как Алексей убедил меня в том, что обратно повезет тоже он.

Центр Онгудая совсем небольшой: супермаркет и несколько забегаловок. За его пределами жизнь будто исчезает вовсе, по крайней мере человеческая: гуляя по улицам, встречаешь почти только одних собак и ленивых коров.

Но даже редкие люди знают про реформу Турачка и относятся к ней негативно. «Одноуровневая система просто развязывает руки “денежным мешкам”, которым насрать на местное население», — говорит мне работница местной библиотеки, возвращающаяся на службу с обеда.

Водителю Петру, который везет меня семь километров далее, от Онгудая до села Улита, тоже есть что сказать за политику. «А чему помогут протесты? Кто в них верит, тот просто еще не осознал в какой стране живет», — сокрушается он, и тут же переходит к самой больной для себя теме. «И какая тогда разница, одноуровневая система, или двухуровневая? Ничего от этого не изменится». Извозом при этом зарабатывает Петр совсем неплохо — по его словам, от 3 до 8 тысяч рублей в день. Но ему все равно не хватает. «Еда, подлечиться, отремонтировать дом, оплатить детям учебу… Как в трубу все улетает».

Улита оказывается еще более пустым селом. Выясняется, что проживают в нем всего около ста человек. Дома в основном обветшалые, хотя при этом в цветах.

Недалеко от местной речки встречаю совсем пожилого алтайца, который колет дрова.

К моему удивлению, он оказывается первым собеседником, кто не видит ничего плохого в уничтожении местного самоуправления. И аргументирует это: «На селе молодежи почти нет, остается та, которая скотом занимается, работы мало, туристов мы не видим, потому что они мимо нас всегда проезжают. Если сюда олигархов запустят, то может хоть тогда село оживет». Того же мнения придерживается другой пожилой житель, русский.

На склоне горы пасутся бараны. Рядом — трое мужчин, всем на вид не больше 30 лет. Моему появлению они искренне удивлены. В отличие от пожилого дедушки, сельская молодежь категорически против муниципальной реформы. «Богачи потащат сюда туристов, нам от них никакой пользы. Работы больше не станет — они свой персонал наймут. Да и рабами не хочется быть», — говорит один из них.

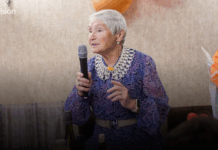

Последний мой собеседник — Майя Александровна Анатова, именно к ней я и ехала в Онгудай. Одна из самых активных участниц инициативной группы, выступающих против реформы. Я рассказываю ей о своих впечатлениях от разговоров с жителями сел. «Молодые правы, — выносит она свой вердикт, — все, на что способны олигархи — это сделать здесь жизнь еще недоступнее. Мы не можем жить по таким ценам, которые и без того выросли вместе с наплывом туристов». Анатова делает акцент на большом проценте алтайцев, живущих на сельской местности. Она уверена, что свою землю они будут защищать до последнего.

«У этих реформ одна цель — захват и продажа наших земельных ресурсов, для продвижения интересов крупного бизнеса и интересов олигархов Германа Грефа и Прокопьева. Миллиардеры заходят к нам и нашего мнения не спрашивают. Поэтому люди, понимая, как это все будет развиваться дальше, встали на защиту родной земли. Мы Алтай не для олигархов сохраняли, а для себя».

Реакция властей на недовольство жителей

Свое несогласие с реформой жители Алтая начали высказывать задолго до митинга в Горно-Алтайске. Уже 12 июня несколько человек перекрыли трассу на перевале Чике-Таман. Всех задержали. Семерым участникам назначили административный арест — от 13 до 14 суток. На судебные заседания их сопровождали вооруженные силовики с собаками.

По словам местных, у одного из активистов во время ареста умерла мать — его отпустили на похороны, а затем снова вернули в изолятор досиживать срок.

После акции на перевале протест распространился по всему региону — люди выходили в одиночные пикеты, требовали отменить реформу и отправить в отставку главу республики Андрея Турчака. К отдельным протестующим стала приходить полиция.

Алтайцы записывали видеообращения с депутата Эл Курултая. Известно, что на двух жителей затем составили протоколы за «нарушение организатором акции правил ее проведения».

Когда активисты попытались согласовать повторный митинг и подать заявки на коллективные пикеты, власти ответили отказом.

4 июля 2025 года в Верховный суд Республики Алтай юристы инициативной группы подали иск с требованием отменить муниципальную реформу и вернуть сельсоветы. 9 июля суд принял иск к рассмотрению. Предварительное заседание назначено на 1 августа.